講義の内容

おもな機械工学系必修科目

機械の基礎

| 学年 | 1学年 |

|---|---|

| 担当 | 複数教員 |

本科目では測定の基礎、工作機械、切削加工といった、機械工学の「ものづくり」で必要になる基礎技術を、講義・演習・実験を通じて学習する。機械、溶接や測定機などに接し、操作することによって、機械工学の専門科目学習を実践的に得ることも目指している。

また本学系では2年次から、機械工学の理論的バックグラウンドの基礎となる4つの力学「機械力学」「材料力学」「熱力学」「流体力学」の学修がはじまる、本科目ではこれらに備えた基礎の習得を目指す。

理論と実際との関係を学修してもらう実際の項目は

1)ロボットカーの組立と制御

2)切削加工(フライス加工)

3)切削加工(旋盤加工)

-

![[ 画像 ] 機械の基礎A:工作機械(旋盤)と測定器(ノギス)](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_01.jpg)

機械の基礎授業風景

(機械実習工場)

機械設計製図およびDTPD A,B,C,D

| 学年 | 1,2学年 |

|---|---|

| 担当 | 複数教員 |

ものづくりの情報伝達に重要な役目を果たす製図技法を習得するとともに、豆ジャッキ、減速歯車装置の一連の設計を通し、基礎的な機械設計法を習得します。手書き、CAD(Computer Aided Engineering)のどちらも機械設計に活用できるように習得し,次世代のものづくりを担うDTPD(Digital Technical Product Documentation)を作成・読解・運用することができる技術を習得します。

-

![[ 画像 ] CAD室での設計作業](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_02.jpg)

CAD室での設計作業 -

![[ 画像 ] 動力伝達装置の3Dモデル](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_03.jpg)

動力伝達装置の3Dモデル

工業熱力学A,B

| 学年 | 2学年 |

|---|---|

| 担当 | 大高 敏男 |

工業熱力学Aでは,熱力学の基礎知識を解説する。内容には、温度、エネルギーの概念、熱力学の4つの法則、及び実際の問題における熱力学的考え方への取り組みを含む。工業熱力学Bにおいて,工業熱力学Aの開放系の基礎について、エネルギバランスを理解し基礎的問題に解答することで工学的な問題の解決方法を習得し開放系における熱力学を把握させる。

流体力学A,B

| 学年 | 2学年 |

|---|---|

| 担当 | 富樫 盛典 |

静止流体と運動流体の基礎を学習し、モノづくりに活用するための流体力学の基礎知識を身に着ける。また、ナビエ・ストークス方程式と物体まわりの流れを学習し、モノづくりに活用するための流体力学の基礎知識を身に着ける。

-

![[ 画像 ] シミュレーション活用による流体現象の把握](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_16.jpg)

シミュレーション活用による

流体現象の把握 -

![[ 画像 ] 流体制御で社会課題の解決に貢献する研究](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_17.jpg)

流体制御で社会課題の解決に

貢献する研究

機械力学A,B

| 学年 | 2学年 |

|---|---|

| 担当 | 本田 康裕 |

機械力学Aでは、機械に関連する運動学および動力学の分野を講義します。静力学の学修と動力学の基礎の学修し、特に併進運動力学を理解します。 機械力学Bでは、主として回転系の力学から、振動モデルによる一般振動特性及びその解析法について学びます。

材料力学A,B

| 学年 | 2学年 |

|---|---|

| 担当 | 大橋 隆弘 |

材料力学は、機械や構造物、素材等に力が加わったとき、それらの各部の変形状態や内部に生じる内力を解析するための学問です。材料力学Aでは、「応力」「ひずみ」などの概念を利用して、物体の変形や強度などについて学びます。材料力学Bでは材料力学の問題に対処できるよう更に学習を進めます。

機械設計製作プロジェクトA,B,C,D

| 学年 | 2,3学年 |

|---|---|

| 担当 | 複数教員 |

問題解決型・アクティブラーニング型授業により、機械設計製作プロジェクトA,B,C, 研究開発プロジェクト基礎と段階を経て経験を積み、個性豊かな創造性と応用力を発揮し、能動的・実際的な問題解決能力と工学的な説明能力を身につけます。

例えば、機械設計製作プロジェクトAでは、機構設計とサーボモータや画像認識,センサーなどの制御プログラミングを組み合わせて,課題解決を図るための独自のロボットを検討し,製作する.機械設計製作プロジェクトBでは、「手動発電機」を、アイデアの段階から、設計・製作・評価・成果発表など、研究開発の基本的な一連の流れを小人数のグループに分かれて習得します。

-

![[ 画像 ] 機械設計製作プロジェクトA授業風景](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_05.jpg)

機械設計製作プロジェクトA

授業風景 -

![[ 画像 ] 機械設計製作プロジェクトB:手動発電機の動作確認](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_07.jpg)

機械設計製作プロジェクトB

手動発電機の動作確認 -

![[ 画像 ] 機械設計製作プロジェクトB発表会の様子](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_06.jpg)

機械設計製作プロジェクトB

発表会の様子 -

![[ 画像 ] 機械設計製作プロジェクトC風景(ロボティクス分野 PLB教育)](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_14.jpg)

機械設計製作プロジェクトC風景

(ロボティクス分野 PLB教育) -

![[ 画像 ] 機械設計製作プロジェクトC風景(材料・加工分野 PLB教育)](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_15.jpg)

機械設計製作プロジェクトC風景

(材料・加工分野 PLB教育)

機械工学実験

| 学年 | 3学年 |

|---|---|

| 担当 | 複数教員 |

1、2年で機械工学に関する講義で得た知識を、実験を通じて実際の現象として理解を深める。また、測定の原理や構造についての理解し、得られた実験データの整理方法、考察、結果、結論など報告書としてまとめる技術を習得する。おもな実験項目は、機械力学系(慣性モーメントの測定)、流体力学系(流量測定と流量係数の計算・流体摩擦)、材料力学系(引張り試験)、熱力学系(空調)、電気工学系(モータ、回路)、エンジン系(ディーゼルエンジンの性能)など。

-

![[ 画像 ] 流量測定と流量係数の計算・流体摩擦](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_09.jpg)

流量測定と流量係数の計算・流体摩擦 -

![[ 画像 ] 引張り試験](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_10.jpg)

引張試験 -

![[ 画像 ] ディーゼルエンジンの性能試験](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_11.jpg)

ディーゼルエンジンの性能試験

おもな機械工学系選択科目

機械材料工学

| 学年 | 3学年 |

|---|---|

| 担当 | モフィディ ハメッド |

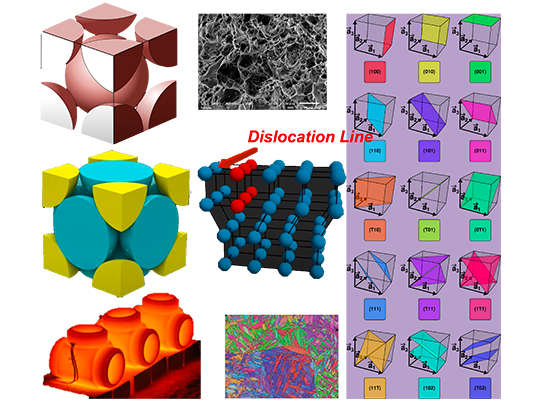

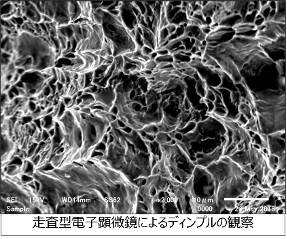

本授業の内容は材料の基本特性、鉄鋼材料の基礎、金属材料および非金属材料、材料の構造、材料の性質、複合材料、機能材料、熱処理方法などである。特に金属材料と鉄鋼材料を中心に授業を行い、航空機、ロボット、自動車、電子機器を含む機械や装置の設計と製作に必要となる材料の性質についての知識を学ぶ。

-

材料の構造、熱処理、金属組織、

材料の変形や破壊などについて学びます。 -

電子顕微鏡による破断面の観察

伝熱工学

| 学年 | 3学年 |

|---|---|

| 担当 | 佐藤 公俊 |

伝熱工学とは,主に「高温部から低温部へ移るエネルギー」としての熱の移動速度の問題を取り上げるものです。本講義は,熱の移動の基礎的機構を学習し,熱交換器のような熱エネルギーを移動させたり、機械を作動させる上で必須な温度制御といった、工業上のプロセスに含まれる現象を理解して活用することを目的としています。

エンジン工学

| 学年 | 3学年 |

|---|---|

| 担当 | 本田 康裕 |

自動車を中心とするエンジンの工学について勉強します。自動車用エンジンとしてガソリンおよびディーゼルを中心に、その基本的な技術、特徴および最近の動向について性能面と構造面との両面から学びます。特に、ハイブリッドエンジンや燃料電池などの動力新システムについても勉強します。

エネルギー工学

| 学年 | 3学年 |

|---|---|

| 担当 | 佐藤 公俊 |

機械は何らかのエネルギーを得て人や社会に役に立つ仕事をします。そのエネルギー全般の知識を修得します。そして再生可能エネルギーの本質、省エネルギー技術、エネルギー変換・貯蓄・輸送の基礎から最先端までの技術と課題を考察します。

基礎ロボット工学

| 学年 | 3学年 |

|---|---|

| 担当 | 神野 誠 |

ロボットシステムの基本構成や使われている部品、それらの機能と役割、運動学などについて、具体的なロボットの事例やその動画、実際の部品などを用いてわかり易く示すことで、ロボット工学の基礎を学びます。

基礎ロボットプログラミング

| 学年 | 3学年 |

|---|---|

| 担当 | 堀井 宏祐 |

本授業ではROS(Robot Operating System)をプラットフォームとして,カメラやLiDARによるセンシングデータ処理・アクチュエータ制御,動力学シミュレーションによるロボットの動作検証,画像処理・点群データ処理とそれらを活用したナビゲーション・ロボットの行動監視など,ロボットプログラミングに関する基礎知識を修得する.

![[ 画像 ] 機械設計製作プロジェクトCの紹介(ALL ABOUT KOKUSHIKAN)](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_08.jpg)

![[ 画像 ] 基礎ロボット工学の紹介(ALL ABOUT KOKUSHIKAN)](https://www.mech.kokushikan.ac.jp/wp-content/themes/mech/img/sub/curriculum/overview/photo_13.jpg)